[Update 18.4.2023] Sechsmal war ich inzwischen in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, einmal fast den ganzen Tag. Jedes Mal war ich schwer beeindruckt. Hier folgt eine kleine Fotoauswahl.

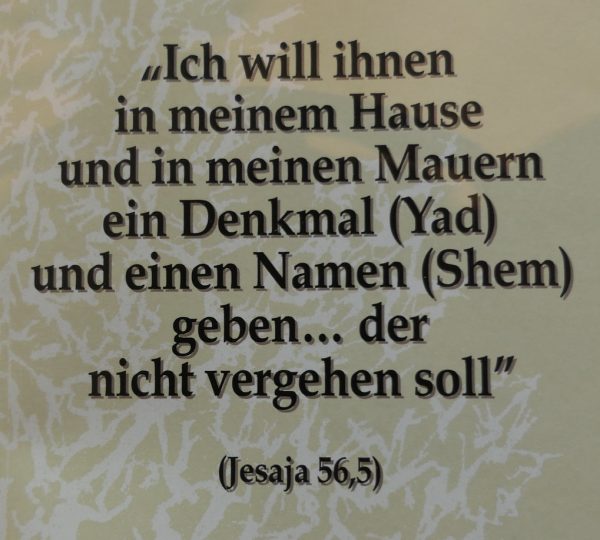

Die Bezeichnung Yad Vashem ist vom biblischen Text des Propheten Jesaja (56,5) abgeleitet.

Videoclip (55 Sek.) von der Halle der Erinnerung mit den Namen der KZs:

In der Allee der Gerechten steht ein Baum zu Ehren von Oskar Schindler und seiner Frau Emilie.

Oskar Schindler wurde – so sein Wunsch – in Jerusalem begraben. Hier sein Grab auf dem katholischen Friedhof der Franziskaner am Zionsberg. Die vielen Steinen auf seinem Grab (nach jüdischem Brauch) zeigen, wie viele Menschen ihn noch bewundern und ehren. (Mehr über Oscar Schindler hier und hier.)

Überall auf dem parkähnlichen Gelände stehen Bäume zu Ehren von Menschen aller Nationalitäten, die sich für die Rettung von Juden einsetzten.

Hier stehe ich am Baum, der für den Adventisten John (Jean) H. Weidner gepflanzt wurde.

John Weidner gründete und leitete das Dutch-Paris-Fluchtnetzwerk, durch das mehr als 1.000 verfolgte Menschen gerettet werden konnten. (Mehr über ihn hier.)

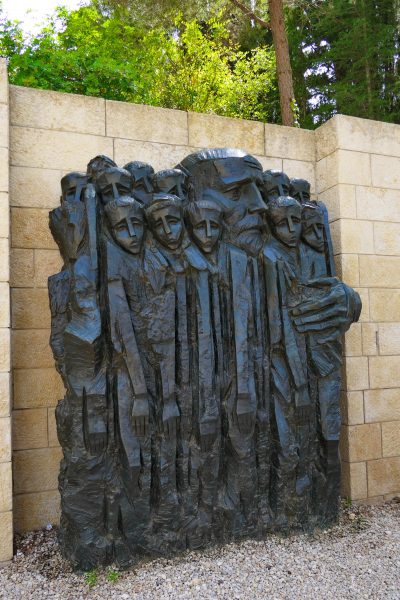

Am meisten haben mich bei jedem Besuch die Gedenkstätten für die Kinder bewegt. Die abgebrochenen, unterschiedlich hohe Stelen erinnern an die 1,5 Millionen (!) ermordeten Kinder.

Am Eingang der Halle sieht man ein paar Kindergesichter abgebildet. Danach wird es ganz dunkel.

Erst nach und nach sieht man im Gewölbe einen Sternenhimmel, der durch fünf Kerzen und Spiegel entsteht. Die tausendfache Spiegelung erzeugt eine enorme Größe – symbolisch für die riesige Anzahl der ermordeten Kinder. Die Stille wird nur durch eine Tonbandstimme unterbrochen: Sie liest die Namen, das Alter und den Geburtsort der Kinder vor. Pausenlos. Ungefähr drei Monate braucht das Endlosband, um alle Namen wiederzugeben.

Außen erinnern eine Skulptur und eine Gedenktafel an den polnischen Militär- und Kinderarzt sowie Kinderbuchautor und Pädagoge Janusz Korczak.

Korczak gründete ein Waisenhaus in Warschau, musste mit diesem später ins Warschauer Ghetto umziehen und begleitete letztendlich 1942 „seine“ 200 Kinder zum Vernichtungslager Treblinka in den Tod.

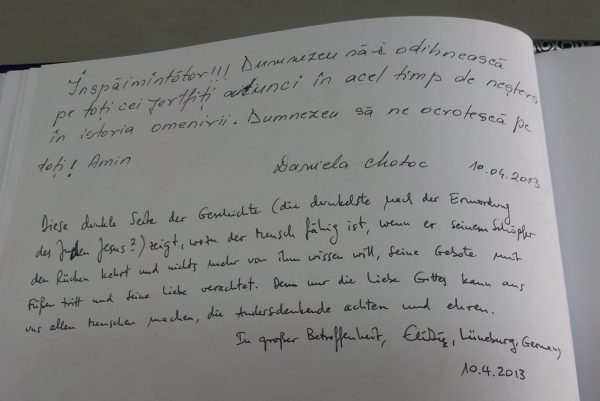

Hier mein Eintrag vom 10. April 2013 im Gästebuch: „Diese dunkle Seite der Geschichte (die dunkelste nach der Ermordung des Juden Jesus?) zeigt, wozu der Mensch fähig ist, wenn er seinem Schöpfer den Rücken kehrt und nichts mehr von ihm wissen will, seine Gebote mit Füßen tritt und seine Liebe verachtet. Denn nur die Liebe Gottes kann aus uns allen Menschen machen, die Andersdenkende achten und ehren. In großer Betroffenheit …“